家族に託す相続の新しい形「家族信託」

相続対策において大注目の制度!「家族信託」とは?

財産の相続や分割を円滑に進めるため、お客様に向けて『家族信託』を提案するケースが増えてきた。

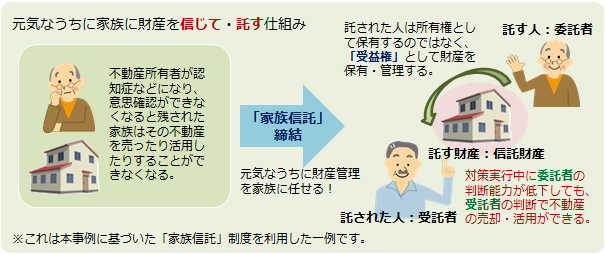

地主さんを中心とした不動産・相続コンサルティングを展開している私たちにとって『家族信託』の最大のメリットは、不動産・相続対策を実行するための保険となり得ることだと思う。例えば、地主さんが認知症のように判断能力が認められない状態になってしまった場合、不動産の相続対策が一切できなくなってしまう。なぜなら不動産を売るのも買うのも本人確認が必要となるからだ。また空いている土地に有効活用で建築をするために借入をする場合ももちろん本人確認が必要となる。つまり地主さんが、判断能力のない状態になってしまうと、最終的な本人確認ができないため、相続対策が何も実行できなくなるのが現行の制度なのである。(ちなみに成年後見制度では相続対策のための不動産組換え、借入などは認められない)

そこで、地主さんが元気なうちに信頼のおけるパートナーと家族信託契約を取り交わしておくことで、この状況は回避できる。

例えば、地主であるお父さんを委託者兼受益者、息子を受託者とする家族信託契約を締結しておくことによって不動産の管理・処分権限を受託者である息子へと移しておけば、その後の不動産・相続対策は全て息子だけの判断で実行できるようになるのである。このように家族間で信託契約を結ぶことから私たちはこの契約を『家族信託』と呼んでいる。また『家族信託』は委託者と受託者の間で契約の中身を自由に決めることができる。

使い方によっては遺言の代わりにもなりえるのだ。実際、数多くの相談を受けている中でお客様が高齢な地主さんであるケースも非常に増えてきている。そこで今回は実際に『家族信託』を契約締結してもらった私のお客様の事例をご紹介したいと思う。

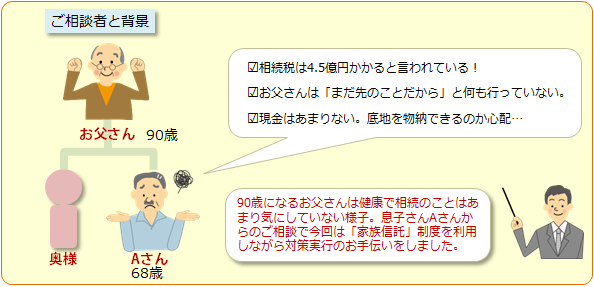

「まだまだ先のことだから」お酒が大好きな90歳のお父さん

ある金融機関からのご紹介で私のところに相続のご相談に来られたのはAさん(68歳男性)とその奥様。Aさんのお父さんはいわゆる地主さんで、所有している不動産の相続税評価額を全て合計すると10億円以上あるとのこと。昔から付き合いのある税理士事務所にお願いをして相続税の試算をしてみたところ約4.5億円の相続税がかかると言われ、思った以上の税額に驚愕したそうだ。ところが税理士事務所に相続対策の相談をしても、「提案します」と言ったまま1年以上、何も提案がなかった。

相続のことについて、お父さんに相談をしても「まだまだ先のことだから大丈夫。いざとなったら底地を物納すればなんとかなる。」との一点張りで、Aさんの話には耳を傾けてくれないそうだ。

ちなみにお父さんは今年90歳を迎えるが今まで病気一つなく、健康でとても元気。お酒が大好きで毎日家で晩酌をしているらしい。1か月に2~3回は地元の地主仲間と外に飲みにいったまま午前様なんてことも。先日はお父さんが酔っぱらって道端で寝ているところを警察官に発見され、自宅まで送り届けてもらったということもあったらしい。Aさんも、この調子であればお父さんにすぐ相続が発生することはないと思っていながらも、もし万一のことがあったら大変だと心配している様子だった。

続けて話を聞くと、お父さんの資産の大半が不動産であり、現金は少ししか手元にないので、どうやって相続税を支払うべきか、お父さんの言う通り底地で物納は本当にできるのかがとても不安だということだった。まずはお父さんに話を聞いてもらうための土台となる資料として資産分析レポートを作成し、それを基に、お父さんと今後の方向性を決める話し合いをしていくのがいいのではとご提案をした。Aさん夫婦はこの進め方に賛成し、まずは私の方でいつものようにレポートを作成することになった。

公証役場にて家族信託の締結

不動産の相続対策を行うことを決めたのですぐに実行したいとAさん。まずは提案どおりの底地組換えから実行していくことに。実際に底地組換えのスケジュールを立ててみると、底地の入札~売買契約~決済実行までに3か月程度の期間がかかる。さらに買い換える物件を探して、購入するまでにも当然時間がかかるため、底地組換えだけで少なくとも半年ぐらいの余裕は欲しい。それ以外にもやるべき対策がいくつかあるので、全てを実行するとなると、やはり1年以上はかかってしまう。その間、お父さんがずっと元気であれば問題ないのだが、もしも対策途中に何かが起きてしまうと、今までの対策が全て実行できなくなってしまう。

そこでお父さんを委託者(兼受益者)、Aさんを受託者とする『家族信託』をお父さんが元気な今のうちに公正証書で締結していただくことを提案した。その提案を受けて「もう不動産のことはすべてAに任せました。この先、私に万が一のことがあっても困るし、高橋さんが一番いいと思う方法で対策を行ってください。お願いします。」とお父さん。

数日後に家族信託の契約締結のため公証役場に一緒に行くことになった。公証役場では、家族信託契約の内容を公証人が読み上げて、お父さんは最後に毛筆でしっかりとした字で サインをした。サインが終わった後にお父さんの顔を見ると、何か清々しい表情を見せると同時にその目からは涙が溢れ出しそうになっていた。『家族信託』の契約を終えて、息子に財産を託した瞬間、これまでの肩の荷が下りたのかもしれない。

「これでもう何があっても安心だ、ありがとう。」とお父さん。

続けて「友人が亡くなってからしばらくお酒も控えていたけど、今日からまた大好きなお酒を思う存分飲むことができるよ。高橋さん、早速今晩、一杯打ち上げでもどうだ?」

お父さんの長生きの秘訣はここにあるのかもしれない。

遺産相続コンシェルジュからのアドバイス

不動産相続対策をいつから始めるべきか。回答はただ一つ。やろうと思ったその時です。不動産相続対策を始めるにあたって早すぎるということはありません。というのも不動産相続対策は元気なうちにしかできないからです。いざ対策を行おうと思った時に、相続対策の対象者となる人が認知症や病気で判断能力がない状態になってしまった場合、本人確認ができなくなってしまうため結果的に何の対策もできなくなります。そして、それを唯一補完することができる現行の制度が『家族信託』なのです。『家族信託』はまだ歴史が浅いため、専門家の間でも深く知られていない制度ですが、地主さんのような不動産を多く所有しているお客様の対策を行う上では必ず検討すべき制度です。ますます高齢化社会を迎える日本の相続環境において、近い将来、『家族信託』は誰もが知っておくべき制度となることは間違いないでしょう。(記:高橋大樹)

- 相続税納税が間に合わない!? 専門家なら知っておきたい、不動産を売却して相続税を納めるときのスケジュールと事前準備 2025年6月30日

- どうする?相続した負の不動産の行方‐放置せずに「処分の選択肢」を考える 2025年6月20日

- 相続登記の義務化はいつから?怠ると10万円以下の過料?!施行までに備えておきたいポイント 2025年5月31日

- 【プロが解説】空き家となった実家、処分するにはどうすればいいの? 処分方法と放置したときのリスク 2025年5月20日

- 相続税策でアパート建築して失敗する前に、知っておきたい相続対策3つのステップ 2025年4月20日

- 【令和7最新版 相続土地の国庫帰属制度】 相続の専門家なら知っておくべき、売れない貸せない負動産を処分したいときの2つの方法 2025年3月31日

- 不動産の3つの媒介契約とは?お客様に今すぐお伝えできる、相続した不動産を売るときに最適な契約方法 2025年2月28日

- 賃貸経営しているアパートを家族信託する前に知っておきたい5つのポイント 2025年2月20日

- 生前の相続対策、親子で考えが異なったらどうする!?プロサーチが解決できたポイントとは 2025年1月31日

- 「家族信託は高い」とお客様に言われたら?専門家が家族信託を受任するための秘訣 2024年12月31日