相続登記の義務化はいつから?怠ると10万円以下の過料?!施行までに備えておきたいポイント

更新 2025.5.31

所有者不明土地の急増と、相続登記義務化の背景

「隣の家が長年空き家のままで、放火や不審者の侵入が心配」

「土地の測量に立ち会ってもらいたいのに、お隣の所有者がわからない」

「公園や道路を整備したいのに、所有者不明で公共事業が進まない」

──こうした声を、皆さまの周囲でも耳にされたことがあるのではないでしょうか。

近年、所有者が不明な土地・建物が増加の一途をたどっています。

実際に、日本全国の所有者不明土地を合計すると、すでに九州本島の面積を超えるとも言われています。

「そんなにあるのか」と驚かれる方も多いでしょうが、背景には社会構造の変化があります。

かつては「持っていれば値上がりする」時代だった不動産。

バブル期には、所有するだけで資産価値が上昇するケースもありました。

しかし今は、特に地方部を中心に資産価値の上昇が期待できず、

「使う予定がない」「処分が面倒」などの理由で、土地そのものが放置される事例が後を絶ちません。

その結果、

所有者が死亡したまま相続登記されない

相続人が多すぎて連絡がつかない

誰も相続を望まない

といった“登記の空白”が発生し、所有者不明土地の温床となっています。

登記義務化が始まる理由

このような事態に歯止めをかけるため、政府は2024年4月から「相続登記の義務化」に踏み切りました。

これは、所有者不明土地を減らし、

空き家対策

災害復興

公共インフラの整備

といった、地域社会の課題解決を促進するための重要な一歩です。

次回のメルマガでは、この相続登記義務化の具体的な制度内容や、手続きを怠った場合のリスクなどを詳しく解説していきます。

ぜひご一読ください。

今回のポイントは以下の通りです。

・相続した不動産の登記義務化が2024年4月1日に施行。相続登記を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料を科される。

・相続登記をしないと①不動産の売却不可②不動産の有効活用ができない③不動産を担保に融資をうけることができない④権利関係が複雑になる

・相続登記を確実に終えるためには、遺言を残しておく、遺産分割協議をスムーズに終わるように生前から対策をしておくことが重要。

相続登記とは

親など亡くなった方(被相続人)から、自宅やアパートなどの不動産を相続した場合、その相続した人(相続人)が自分の名義に変更する手続きのことを相続登記と言います。

相続登記には亡くなった方や相続する人の戸籍や印鑑証明などの書類を準備して、対象不動産の住所地を管轄する法務局に申請することになります。

相続登記義務化とは

不動産を持っている方が亡くなると、相続によって不動産の所有者が変わります。

このとき、相続の開始または相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に、亡くなった方から相続した人へ不動産名義を変える相続登記の手続きをしなければならなくなりました。

この相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されました。

義務化された背景として、所有者不明の土地は不動産取引や土地活用が円滑に進まなくなるということがあります。

冒頭にお伝えしたとおり、とてつもない数の不動産が所有者不明の状態です。

これ以上増えてしまうと国も公共事業への悪影響も考えられることから見過ごせなくなり歯止めをかける措置を講じたということでしょう。

相続登記をしなかったときのペナルティ

相続登記が義務化されると、正当な理由なく登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されます。

このようなことから、国は相続登記を浸透させることに本腰入れているのが分かります。

相続登記義務化でよくある質問

遺産分割がまとまらず3年以内に相続登記できなかったらどうなる?

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

しかし、相続人の間で何かしらの理由で遺産分割協議が進まず3年以内に相続登記ができない、なんてことも考えられますよね。

このようなケースを想定し、『相続人申告登記』が創設。

この申告登記を法務局に申請することで、相続が発生した旨と、当該所有権(不動産)の登記名義人の相続人である旨を申し出ることになり、正式に相続登記を完了していなくても「相続登記の義務を履行した」とみなされます。

そして、遺産分割協議を終えた日から3年以内に相続登記をすれば、10万円以下の過料もなく、相続登記の義務を果たしたこととなります。

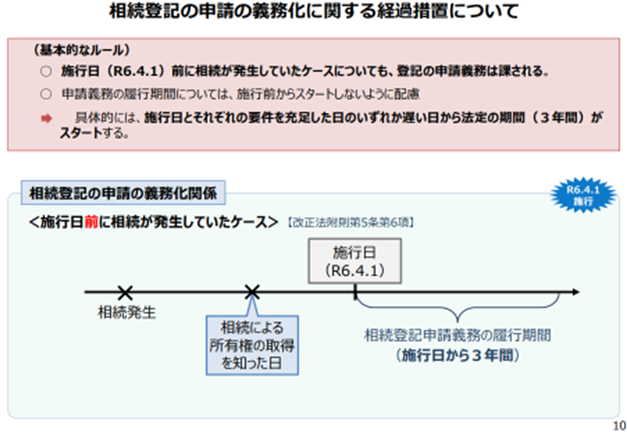

施行前(2024年以前)の相続も登記が必要?

相続登記義務化は、2024年4月1日以降の相続だけではなく過去の相続にも及びます。

つまり、たとえば2021年の相続でも、2000年の相続でも、その以前でも義務化の対象となるということです。

※法務省 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地の国庫帰属法のポイントより抜粋。

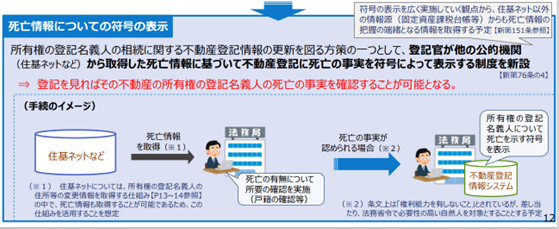

法務局は相続の発生をどうやって知る?

相続が発生したことを法務局(相続登記申請を受ける行政機関)が知る仕組みとして、住民基本台帳へのアクセスができるようになるようです(法務局内部のみの利用ができる)。

※法務省 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地の国庫帰属法のポイントより抜粋。

相続が発生したことは法務局で把握されるようになるので、「バレないだろう」と相続登記をしないままにすることはできません。

相続登記を申請しなかったら催告書が届き、そのまま放置するとペナルティが課せられますから、相続で不動産を取得したら必ず相続登記をしましょう。

過去に相続で取得したけどまだ相続登記をしていない方も急いで手続きをしましょう。

相続登記はなぜ必要なのか

この相続登記義務化は所有者不明土地を減らすのが目的ですが、実はそれ以外にも相続登記をすべき理由があります。

売却できない

不動産を売却するときは、所有者(売主)を特定する必要があります。

買主や所有権移転登記の手続きを行う司法書士などから所有者が誰なのかを確認されるからです。

不動産登記簿が亡くなった方の名義のままだと所有者(売主)が誰なのかを確認することができません。亡くなった方を売主とすることはできませんよね。

不動産の売却するときは必ず相続登記をしておかないと取引できません。

■関連記事

【プロが解説】空き家となった実家、処分するにはどうすればいいの? 処分方法と放置したときのリスク

有効活用ができない

相続した土地にアパートを建てる、建物を第三者に賃貸するなどをするときは、ハウスメーカーや不動産賃貸会社に相談します。

相談を受けたその担当者は不動産登記簿でだれが所有者なのかを必ず確認します。もし亡くなった方の名義であれば相続登記してくださいと必ず言われます。

不動産を担保にできない

相続した土地にアパートを建築する予定を立て、金融機関に融資の打診をしたとします。このとき相続登記をしていないと、所有者が誰なのか分からないので融資してくれません。

つまり、相続登記が終わっていないと不動産を担保としてお金を借りたりすることはできません。

相続登記をして所有者を確定してから金融機関は担保設定(融資)に応じることができます。

権利関係が複雑になる

相続登記しないまま何年も経過すると、その間に相続が繰り返し発生して、気付けば相続人の数が増えているなんてことがあります。

相続登記をするとき遺産分割協議書が必要なのですが、この遺産分割協議は相続人全員の署名捺印が絶対に必要です。

もし相続人の数が10人、20人と増えれば増えるほど、相続人を特定する作業や署名捺印を相続人全員から貰うことがとても大変になります。

ほかにも、相続人が高齢で認知症になっていて意思判断能力が喪失していると、そもそも遺産分割協議に参加することができず、一般的には成年後見制度を利用し代理人を立てることになります。

亡くなった方と縁が遠くなればなるほど、遺産分割が成立しにくくなったり、代理人を立てるのが大変だと非協力的な対応を取られたりと、遺産分割協議をまとめるのは大変になります。

■関連記事

家族信託ってなに?概要や仕組みをわかりやすくイラスト解説!

相続登記がなぜ必要なのか、代表的な理由4つをお伝えしました。

相続登記を済ましておけば、スムーズに売却や有効活用ができたり、融資を受けるなどができます。義務化されたから相続登記をするのではなく、相続登記をしておかないと自分はもちろん、次世代にも面倒な事がおきます。

今のうちに準備しておくこと

相続登記の申請をするには、被相続人や相続人の戸籍や身分証明書などの他に、原則、『遺言』又は『遺産分割協議書』が必要です。

遺言があったり、遺産分割協議がスムーズに終われば相続登記も楽に進みます。

この遺言を残すときや遺産分割協議をするときは、本人(被相続人)の財産の一覧表が必要です。

財産の一覧くらいあるよ、という方に簡単な質問をします。

財産の相続税評価額、時価、問題点、維持費などはすべて知っていますか?

≪問2≫

相続人同士の遺産分けはみな納得いくものですか?

≪問3≫

相続税がかかる場合はその納税分も考慮した分け方になっていますか?

みなさんいかがですか?財産の場所は知っていても、評価額など肝心な部分は知らないという方が多いのではないでしょうか。

財産の種類だけでなく、評価額や時価、債務、問題点などの情報が整っていないと、それらの情報を集めて確認するだけで相当な時間を要してしまいます。

評価額や時価、問題点などの財産分析や、遺産分けが皆様自身でできないときは相続に精通した専門家に相談するのがよいでしょう。

相続登記について相談受付中!

本記事を読んでいただいた方へ、プロサーチ株式会社では、相続登記の段取りのサポートや相続に詳しい司法書士を紹介することや財産分析、遺産分割案の作成とそのサポートをすることができます。

相続土地の国庫帰属法など売れない貸せない土地の相続のご相談も承っていますので、今から準備しておくことなどについて無料相談をしたい方はぜひ問い合わせください。

まとめ

・相続した不動産の登記義務化が2024年4月1日に施行される。相続登記を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料を科される。

・相続登記をしないと①不動産の売却不可②不動産の有効活用ができない③不動産を担保に融資をうけることができない④権利関係が複雑になる

・相続登記を確実に終えるためには、遺言を残しておく、遺産分割協議をスムーズに終わるように生前から対策をしておくことが重要。

相続登記をせずにいると何が問題になるのかお分かりいただけましたか?

遺産分割協議で揉めたらいつまで経っても相続登記は出来ませんし、不動産の売却や有効活用などが一切できなくなります。

相続登記は「相続を終えた後の名義変更手続き」ですから、まずは遺産分割などの相続をしっかり終えることが重要なのです。

不動産と相続登記のことは、これらに精通している司法書士や不動産会社に相談しましょう。

「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」とは、相続に関わる税理士や司法書士などの士業の方、生命保険会社やIFA、FPなどの専門家の方のお悩みを解決するためのコミュニティです。

・顧客への提案の際に、もっと適切な情報を提供したい!とお考えの方

・本記事のような不動産や相続の情報についてご興味がある、さらに学んで多くの知識を得たいとお考えの方

このような皆様は、是非こちらをクリックして、「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」へのご入会をご検討ください。

「お客様に寄り添い、本当の不動産相続アドバイスをしたい」という専門家の皆様のご入会を、心よりお待ちしております。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。現在は全国から寄せられる相続に関する相談の解決に尽力しながら、家族信託の提案や、相続問題解決のヒントをメルマガ・セミナーなどで情報を発信している。