相続税納税が間に合わない!? 専門家なら知っておきたい、不動産を売却して相続税を納めるときのスケジュールと事前準備

お客様やそのご家族に相続が発生すると、専門家として気になることの一つに『相続税がかかるかどうか?』がありますよね。

相続税が課税される場合は、相続が発生したことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に申告しなければならないという期限があります。しかも、現金一括払いが大原則。

皆様ご存じの通り、この現金一括払いが大変なのです。

相続税をすぐに納められるほどの現金を持っているお客様なら悩むことはないかもしれませんが、自分の保有している財産や相続した財産を換金して納税資金を作るというお客様もいらっしゃいますよね。

そのときに売却対象となる代表格は、『不動産』です。

『納税期限10ヶ月』と聞くと時間があるようにも思えますが、不動産を売却してその代金で相続税を納税しようとする場合はどうなのでしょうか?

・不動産会社に任せておけば直ぐに売れるでしょう

・今まで気にしたことがない など

不動産会社以外の専門家にしてみれば他人事だったり、問題が起こるなんて考えてもみなかったりするので、『不動産を売却して納税する』ということを、あまり気に留めない方が多い印象があります。

本当に気に留めなくても大丈夫なのでしょうか。

例えば、お客様に「相続発生後、具体的にどのくらい売却活動に費やせる時間がありますか?」と質問すると、「8ヶ月、10ヶ月くらいかな?」と大半の方が回答されます。

しかし、こと相続の場面において、実際にはそんなに時間を取ることはできないでしょう。

納税の期限ギリギリというのはよくあることで、最悪のケースでは間に合わなかったという話も聞きます。

今回は、皆様のお客様が「不動産を売却した代金で相続税を納税したい」とお考えになった場合にやるべきことをお伝えいたします。

本記事をお読みいただくことで、相続発生から申告期限までの不動産売却スケジュールや、お客様やそのご家族が元気なうちに、専門家の皆様がご提案すべきことがわかります。

本記事のポイントはこちら。

・財産調査、遺産分割協議などの作業に一つでも滞りがあると、申告期限までの不動産売却は間に合わない可能性が高い。

・不動産の売却では、『土地境界の確認作業で隣地と揉めてしまった』『私道の通行などの承諾書を私道所有者から取得できなかった』など売買条件を成就できないと決済できない。したがって申告期限までの納税が困難となる。

・相続税を確実に納税するためには、生前に財産調査と相続税を計算し、財産の色分けをするなど遺産分割の方針を決めておくこと。売却する不動産の調査や売却価格の計算(手取り額も)を行っておくこと。

相続の場面での不動産売買スケジュール

相続の申告期限は、相続発生日の翌日又は、相続が発生(被相続人が死亡)したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続は人生でそう頻繁に訪れるものではありませんから、相続の場面で不動産を売却した経験があるというお客様は多くないでしょう。

お客様だけではなく、『不動産を売却して相続税納税』を経験したことがない専門家にとってみても、10ヶ月もあれば十分という認識かもしれません。

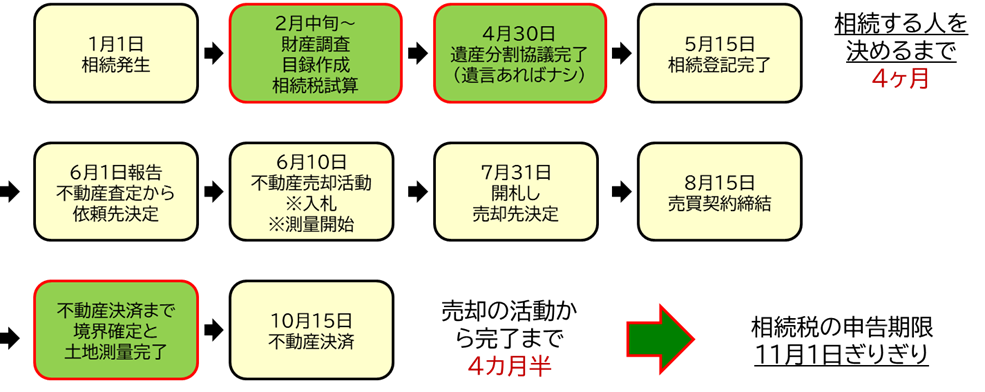

それでは、相続発生から申告期限までの間に不動産を売却する場合のスケジュールを確認してみましょう。

・相続人2名以上

・遺言書はない、財産調査もしたことがない

・不動産(土地)を売却して納税予定

以下の表は、相続発生からの不動産売却のための一般的なスケジュールです。

不動産売却のために使える時間は、6月1日から10月15日までのおよそ4ヶ月半しかないのです。

相続の手続きと不動産売却の関連性

この前提条件のお客様のように、生前に財産の確認などを何もしていなかった場合は、相続発生した日からすぐに不動産売却に着手できるわけではありません。

他にも、それぞれのお客様やご家族の考え方などにもよりますが、大切な方が亡くなると、お葬式や四十九日(仏教)などで一定期間、故人のために喪に服す時間がありますよね。

お気持ちの面から、その期間は遺品整理や遺産分割協議を控えたいというお考えの方も少なくありません。

相続で不動産を売却するためには、大きく分けると下記の4つのパートがあります。

それぞれのパートで検討事項や、行うべき手続きがあるのです。

パート2:遺産分割協議・相続登記

パート3:不動産調査・売却活動

パート4:不動産の売買契約・決済

それでは、各パートで行うことをお伝えいたします。

パート1:財産調査・相続税計算

〔必要期間〕少なくとも2ヶ月以上

まず初めに、被相続人名義の財産について調査します。

不動産、通帳(現預金)、有価証券、家財、生前贈与、生命保険金などあらゆる財産を調査し、目録を作成します。遺言があれば検認等の作業も必要ですね。

続いては相続税の計算です。

財産をすべて洗い出した後に、それぞれの相続税評価を算出し、相続税が課税されるか確認します。

このとき、お客様がご自身で相続税申告を行わない場合は、税理士や会計士に依頼することになりますから、その報酬見積もりの取得、どの税理士等に依頼するのかの検討時間も見ておく必要があるでしょう。

パート2:遺産分割協議・相続登記

〔必要期間〕 円滑に遺産分割協議書の締結が終わり、相続登記が完了するまで最短2ヶ月半

相続の際に不動産を売却するときは、遺産分割協議を完了させ『相続登記(※)』をする必要があります。

※不動産の『相続による所有権移転登記(相続登記)』をする際、提出書類として、遺言または遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書はお客様でも書くことはできますが、”決められた書き方“がありますし、被相続人の戸籍謄本などの収集も必要ですから、司法書士等の専門家に依頼したほうが確実だとお伝えしましょう。

ここまで、パート1とパート2を順調に進められたとして、4ヶ月程度かかります。

パート3:不動産調査・売却活動

〔必要期間〕不動産調査、売却活動開始から買主が決まるまで、最短で2ヶ月

・売却活動:1ヶ月半

不動産の一般的な売却活動として、不動産ポータルサイトに物件情報を掲載して買主を探す方法があります。

これは、売却の期限がなかったり、中心市街地の最寄り駅から徒歩5分以内の立地など好条件な物件で1週間以内に売却できそうだったりするときに選択する方法です。

しかし、多くの不動産の場合は、期限内に売却できるか不確実です。

先程のスケジュール表では、売却期間を1ヶ月半としていますが、もし買い手が付かず、2ヶ月、3ヶ月と時間が過ぎると、納税期限に間に合わなくなるでしょう。

確実に売却するための不動産会社との媒介契約の選び方や、売却方法については、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

■関連記事

不動産の3つの媒介契約とは?お客様に今すぐお伝えできる、相続した不動産を売るときに最適な契約方法

パート4:不動産の売買契約・決済

〔必要期間〕一定条件が整っていれば、契約から決済まで1ヶ月程度

重要事項説明書や売買契約書などの書面に署名捺印し、決済時に売買代金を受領します。

ここまでくればあと一息ですが、売買代金を受領するまでは安心できません。

まず大切なポイントとして、『契約条件』をしっかりと理解することです。

・土地境界を確定する

・隣地への、当該地への越境物(樹木の枝葉やブロック塀など)を解消する

・私道を通行や掘削する承諾書を取得する

上記3つの条件には、どれも2、3ヶ月かかることがあります。

何が大変かといいますと、この3つは“売買契約の解約・解除”もしくは“引渡し期限の延長”の可能性をはらんでいるのです。

隣地の方や、私道の所有者など第三者に境界確認や各種承諾をお願いするわけですが、

・長い間揉めていて、感情的になっている

・境界点の場所や越境解消のことで話し合いが難航

このような状態になると、ものすごく時間がかかりますし、結果的に境界確定などができないという事態に陥ることもあります。

そして、これら土地境界確定などの条件は売買の引渡し条件の項目になることが多く、不動産取引の現場では慎重に慎重を重ねて進めているポイントです。

不動産の売却活動(パート3とパート4)は最短でも4ヶ月半かかります。

作業がずれ込むと、相続税の申告期限に間に合わないこともあるので要注意です。

相続した不動産を、納税期限までに

確実に売却するためのポイント

ここまで相続発生日から申告期限までの不動産売買スケジュールをお伝えしてまいりましたが、これは『すべてが順調に進んだ場合の理想的なスケジュール』です。

相続や不動産の現場では、先程もお伝えしたように、土地境界で揉めたりしてスケジュール通りいかないということがあります。

それでは、納税期限までにスムーズに不動産を売却するためには、お客様にどのような準備をしておいていただく必要があるのでしょうか?

生前にできることを済ませておく

生前にできることを済ませておけば、その分だけ売却にかけられる時間が増えますよね。

時間が増えれば増えるほど、土地境界で揉めるなどのイレギュラーなことが起きても対応することができます。

・相続税がいくらかかるのか

・売買条件となりやすい不動産の課題の確認(土地境界、私道通行掘削承諾、越境物解消など)

・不動産の査定価格と、税引き後の手取り額

2.隣地や道路との土地境界確定書

3.樹木やブロック塀などの越境物の解消に関する覚書

4.(前面道路が私道の場合)私道の通行や掘削の承諾書面

5.建物の図面 など

※アパートなどの収益不動産の場合は、上記の他に収支が分かる書類(賃貸借契約書や管理委託契約書、修繕履歴など)も求められます。

生前に行っておくことで、相続後の時間短縮(2ヶ月以上も短縮!)や、売却代金で納税できるかどうかが分かる、売買条件が未成就となるリスクが大きく減るといったメリットがあります。

遺言、または遺産分割の方針を決めておく

遺産分割が不調に終わると、売却する不動産すら決められないどころか、そもそも相続登記ができず不動産の売却ができなくなります。

遺言があれば、遺産分割協議は必要ないので、すぐに相続登記して売却することができます。

遺言がなくても、“納税のために売却する不動産”、“相続で遺産分けする不動産”など色分けをしておくだけでも、相続後の不動産売却がスムーズになります。

遺産全てではなく、“納税のために売却する不動産”だけの遺産分割協議書を作ることも可能ですので、その部分的な遺産分割協議書で相続登記をして不動産売却ができます。

遺産相続コンシェルジュより

本記事のポイントはこちら。

・財産調査、遺産分割協議などの作業に一つでも滞りがあると、申告期限までの不動産売却は間に合わない可能性が高い。

・不動産の売却では、『土地境界の確認作業で隣地と揉めてしまった』『私道の通行などの承諾書を私道所有者から取得できなかった』など売買条件を成就できないと決済できない。したがって申告期限までの納税が困難となる。

・相続税を確実に納税するためには、生前に財産調査と相続税を計算し、財産の色分けをするなど遺産分割の方針を決めておくこと。売却する不動産の調査や売却価格の計算(手取り額も)を行っておくこと。

これまで数多くの不動産相続の現場を経験してきて、相続発生時に、財産調査や相続税試算、遺産分割協議、不動産の問題点とその解消などが100%出来ていた方はほんの数名で、皆様何かしら未着手であることがほとんどです。

相続に詳しい不動産会社をお客様の相続対策チームに加えることで、生前の準備や相続後の手続き、売却活動の進め方などが変わります。

お客様に安心して確実に納税してもらえるように、取り組んでいきたいですね。(記:松尾企晴)

「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」とは、相続に関わる税理士や司法書士などの士業の方、生命保険会社やIFAなどの専門家の方のお悩みを解決するためのコミュニティです。

・顧客への提案の際に、もっと適切な情報を提供したい!とお考えの方

・本記事のような不動産や相続の情報についてご興味がある、さらに学んで多くの知識を得たいとお考えの方

このような皆様は、是非こちらをクリックして、「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」へのご入会をご検討ください。

「お客様に寄り添い、本当の不動産相続アドバイスをしたい」という専門家の皆様のご入会を、心よりお待ちしております。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。

現在は全国から寄せられる相続に関する相談の解決に尽力しながら、家族信託の提案や、相続問題解決のヒントをメルマガ・セミナーなどで情報を発信している。