【2024年最新】不動産相続のプロこそ知っておきたい、いらない山林の5つの処分方法+α

「山林を相続しましたが、今後も使う予定がありません。手放したいのですがどうしたらいいですか?」

お客様からこのようなご相談を受けたことはありませんか?

ご相談を受けたものの、

山林って誰に相談したらいいのか?

売るにしてもどのように売却すればいいのか?

もし買い手が付かなかったら所有し続けないといけないのか?など、

どうしたらいいのか悩みますよね。

不動産仲介会社は山林のプロではありませんので、

林業など紹介ルートがある・専門的にやっているという会社ではないと

そもそも相手もしてくれないでしょう。

山林だけでなく、荒廃した畑、更地状態の別荘地、

宅地開発されずに終わった土地(原野商法)、

遠方にある空き家状態の実家などといった不動産も同じように悩まれているかもしれません。

山林を相続すると、相続登記費用や、毎年の固定資産税の負担、管理責任まで負うなど、

相続した子に大きな負担がのしかかります。

さらに、いま流行りのグランピングに適した山林であればいいのですが、

それ以外の山林は1万㎡以上等の一定規模面積がないと売りたくてもそもそも買い手が少なく、

売却が困難という現実があります。

そこで本記事では、

山林を保有、相続するときの様々な負担や、売却の進め方と手段についてお伝えいたします。

お客様から山林についてのご相談があった際に、お役立ていただける内容です。

本記事のポイントはこちら。

・山林の売却方法には、以下の5つがある。

①近隣の山林所有者 ②林業を営む事業者 ③森林組合に売却先をあっせんしてもらう

④不動産会社へ売却を依頼 ⑤地方自治体へ寄付

・5つの売却方法を試しても売却ができない場合は、引き取り事業者に有料で引き取ってもらう手段を検討する。

・2023年4月27日に施行された『相続土地の国庫帰属制度』を活用して、相続で取得した山林を国に引き取ってもらうことも選択肢のひとつ。

山林の相続税評価額を把握する

まずお客様が所有する山林の相続税評価額を計算して、相続するとしたらどのくらい相続税がかかるのかを確認することです。

相続税の負担があるのか、ないのかを知るだけでも、山林を生前に売却した方がいいかの判断材料になります。

相続税評価額の求め方

それでは山林の相続税評価額を計算してみましょう。

山林は、相続税路線価がない地域がほとんどです。

そのため、まず『山林』の種類や固定資産税評価額に乗ずる倍率を確認することが必要です。

山林は3種類に分けられます。

2)市街地山林:周辺に住宅がある山林

3)中間山林:純山林と市街地山林の中間

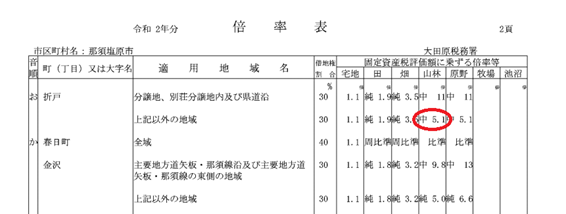

山林の相続税評価方法は宅地とは異なり、下図の倍率表を基準に求めます。

国税庁の路線価ページ ⇒ 調べたい地域 ⇒ 評価倍率表(一般の土地等用) ⇒ 調べたい市区町村

の順にクリックすると、下記のような倍率表が確認できます。

山林の列にある略字は、純=純山林、中=中間山林、比準=市街地山林を表しています。

上記は栃木県那須塩原市の倍率表です。

例として、お客様が栃木県那須塩原市折戸の『分譲地、別荘分譲地内及び県道沿』以外の地域に山林を所有していると仮定して、相続税評価額を計算してみましょう。

前提条件として、山林の固定資産税評価額が1,000,000円とします。

山林の縦列に『中5.1』と書いてありますよね。赤枠で示した部分です。

この『中』は『中間山林』の略ですから、この『5.1』が相続税評価額を求める際に使用する数字です。

固定資産税評価額1,000,000円×倍率5.1=相続税評価額5,100,000円

もしお客様の相続税率が40%であれば、この折戸にある山林をお子さんが相続する際には、

5,100,000円×40%=2,040,000円の相続税を負担することとなります。

※純山林も同様の計算方法です。

※市街地山林(倍率表では『比準』)は、宅地とした場合の相続税評価額から『山林を宅地に変えたときの造成費』を控除して計算することになります。

つまり、子がこの山林を使う予定がなくても、親が生前に売却していなければ、子は約200万円もの相続税を支払ってこの山林を相続するしかなくなるのです。

山林を保有し続けるときの留意点

お客様の多くは、山林を相続しても大して困ることはないだろうと考えています。

しかし、山林を親から相続して保有するだけでも子には様々な負担がありますので、それをしっかり認識したうえで相続するようにとアドバイスしましょう。

それでは、相続する子が背負う負担について、具体的にお話しいたします。

山林所有者の管理責任

山林を所有している方には、山林を適切に管理しなければならない責任があります。

・落石などで通行人等に怪我を負わせてしまった。

このような事態が発生すれば、その相手方に対して損害賠償責任などを負うこともあります。

山林を相続したお客様にこのことをお伝えすると、「そんなこと知らなかった」と驚かれます。

土地の所有者である以上、管理責任がついてまわってしまうのです。

固定資産税の負担

山林にも固定資産税がかかることがあります。

確認方法は、毎年所有者の手元に届く『固定資産税納付書』で税負担の有無がチェックできます。

確認してみると、住宅地の固定資産税と比べて、固定資産税が安いと思うはずです。

場所にもよりますが、数百㎡の山林の固定資産税年額はおよそ3,000円などですから、安く感じますよね。

しかし、山林を所有している方の多くは数百㎡ではなく、数千、数万㎡も所有していることが多いですから、年額は数万円にもなることがあります。

相続登記の義務化による費用負担

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

これは、『相続登記をしないと600万円も損!?相続登記義務化で専門家が考えるべきこと』

で説明していますので、ご覧ください。

要らない山林であっても相続登記しなければなりません。

相続登記は、司法書士報酬(依頼する場合)と登録免許税がかかります。

専門家報酬は相続の難易度によって変わるので一概にいくらくらいとは言いにくいのですが、

相場感は10万円前後ではないでしょうか。

この費用が、山林を処分できない限り、代々かかる費用です。

固定資産税がかからない、相続税も心配ないとしても、この費用は掛かりますので留意してください。

売却が困難

都心部の住宅地にある不動産であれば、ほとんどの場合問題なく売却できるでしょう。

しかし、特に地方にある山林となると、なかなかそうはいきません。

売却のハードルには、次のようなものがあります。

・所有者の希望価格で売れないことが多い。

・山林の売買価格が低いため、売却を手伝ってくれる不動産会社が少ない。

・売却価格よりも、測量費や、仲介手数料などの売却コストの方が高くつく。

・仲介してくれる不動産会社が少ない

など、売却したくても直ぐには売れない、そもそも売れないなどの可能性があります。

そうなると、売却のために、売却で得られる金額よりも、自分で測量代などのお金を持ち出す金額の方が大きくなる、つまり売ったらマイナスになることも起こり得るのです。

山林を売却する前に確認すること

お客様が山林を手放したいと希望されたときの、売却方法等についてお伝えします。

また、どうしても売却ができない場合には、国や民間事業者に引き取ってもらうことも考えなければなりません。

ここからは、山林の売却前にお客様に準備していただくことについてお伝えします。

山林の不動産調査をして、問題点を把握する

山林は、実際に現地に行ってみると崖があったり、産業廃棄物が不法投棄されていたりするなど、価格に直接影響する問題が見つかるケースが多くあります。

その一方で、木材として売れる樹木があるなど山林の価格が上がる要素もあります。

そのため、山林の現状を正しく把握するためには、現地や役所等での調査や山林簿など書類の取り寄せをすることが重要です。

調査の内容としては、下記のような観点から行います。

・樹木の種類を調べる。

・管轄の役所で、建築可能かどうか、道路種別などを確認する。

・売却マーケットを調べる。(売買だけでなく賃貸の可能性も確認する)

・誰が購入者となるのか売却ターゲット調査、価格査定をする。

不動産を詳しく調査することで山林の魅力や問題が抽出され、誰に売るのか、どのような対策が必要なのかがわかります。

相続対策効果を確認する

山林の多くは【相続税評価額>時価(売れる金額)】という関係となることが多く、

売ろうとしても相続税評価額以下など、想定していた金額で売れないことがあることをお伝えしましょう。

売れないからとそのままにするのではなく、

相続対策の一つとして、引き取り事業者にお金を支払ってでも引き取ってもらうのも検討しましょう。

引き取り費用は相続財産から減り、要らない山林も生前に手放せているので親も子も困ることが減りますね。

・相続税課税対象から外れる

・相続登記する必要がなくなる

・遺産分けのとき相続人同士で押し付け合わなくて済む

・子が所有者の責任を負わなくて済む

・見たこともない不動産を相続する不安がなくなる

などの相続対策等の効果があるでしょう。

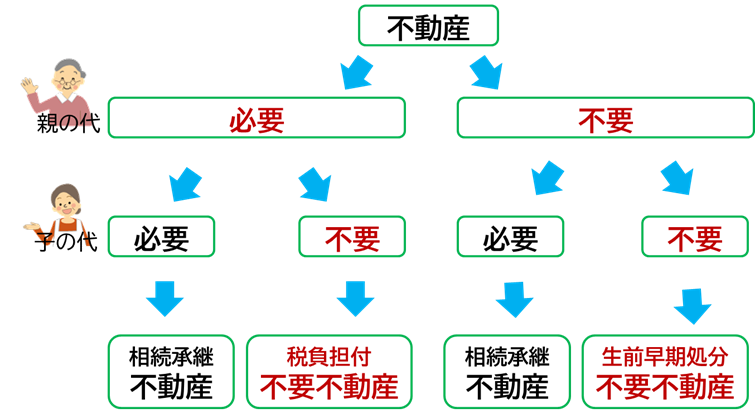

親と子の意識を確認する

その山林は、親にとっては必要か?子どもにとっては必要か?

いざ話し合いをしてみると、山林について、親は「子は必要だろう」と考えていても、

子どもは「いらない(不要不動産)」と思っていたなど、親子間の考えが異なっている場合があります。

例えば、いま使われていない不動産について、親も子どもも不要と感じている場合には、

不要不動産として生前に売却して早めに対策することが可能になります。

親が必要で使っているけど、子は不要というときは、ひとまず子は相続で取得することになるかもしれません。そのときは相続税や相続登記費用等負担付の不要不動産となります。

親が使わなくなってから、親の相続が発生するまでの期間に売却できるようにしておけば、

相続登記費用等の負担も減りますから、準備を進めておきたいですね。

このように、親と子それぞれの意思を明確に確認することが、山林売却に進むための大切なステップとなるのです。

山林の売却方法5つ

山林を売却するときは次の①から⑤の順に進めていくよう、お客様にアドバイスしましょう。

②林業を営む企業へ情報提供し、買い取ってもらう

③森林組合に相談し売買のあっせんをしてもらう

④不動産会社に仲介してもらう

⑤地方自治体に寄付の相談をする

①周辺の山林所有者へ売却の意志を伝え、買い取ってもらう

まず初めに行うことは、隣地や周辺の登記簿謄本を取得して、その所有者に手紙などで売却の意志があることと、購入しないかどうか投げかけることです。

その場所や樹木の種類等を知っている方に購入してもらうのが一番手っ取り早いですよね。

「どうせお隣さんもいらないだろう」と推測で決めつけているお客様が多いのですが、

お隣さんは〈買わないと言っている〉のと、〈買わないだろう〉では、全く違うものです。

最初のステップとしてお隣さんの意思確認をしましょう。

②林業を営む企業へ情報提供し、買い取ってもらう

その地域もしくは全国規模で林業を営む企業を調べて、その企業に対して山林の不動産情報を提供します。

このときに立地や規模を伝えるのとあわせて、樹木の種類などを伝えると興味を持ってもらいやすくなります。

できるだけ、山林の不動産情報を整理し、魅力を伝えられるように投げかけるのがポイントです。

③森林組合に相談し売買のあっせんをしてもらう

自分たちの力ではどうしようもなくなったとき、次の手として森林組合に相談してみましょう。

全国森林組合連合会のホームページにアクセスし、所有地を管轄する組合に電話し、売却したい旨を伝えて購入者を広く探してもらいましょう。

④不動産会社に仲介してもらう

不動産会社に相談して買い手を探してもらいましょう。

仲介手数料などはかかりますが、その不動産会社のネットワークや、不動産会社専用の不動産流通機構、山林関係情報などのインターネットに掲載してもらって購入者を探します。

地元の不動産会社、山林も扱う不動産会社、不動産コンサルティング会社などをインターネットで探して、取り扱ってもらえるかの確認と、不動産会社に支払う費用などを確認したうえで依頼するようにしてくださいね。

もし、先に測量費などを請求されたりしたら、その会社はやめておいた方がいいかもしれません。

まずは、買い手を見つけてもらいましょう。

測量などの費用が掛かることは買主の購入条件を見てから判断、実行するようにしてください。

⑤地方自治体に寄付の相談をする

売却活動をしても一向に購入者が見つからないときは、地方自治体への寄付を検討します。

寄付ですから、売買代金を得ることはなく譲るということになります。

これまで弊社が地方自治体に相談したときは、寄付を受け付けるための条件をたくさん提示されました。

(道路に面していること、建築できること、公共の用として使うこと、寄付を受けた後の固定資産税や維持管理費用について予算があるなど)

寄付を受け付けてくれるのは狭き門かもしれませんが、打診してみましょう。

売却できない場合は有料で引き取ってもらう

このように売却活動を行っても、どうしても売れないことがあります。

そのような場合は、引き取ってもらうことを考えましょう。

引き取り先は、大きくわけて2つあります。『国』と『事業者』です。

どちらも所有者がお金を支払って、不動産を引き取ってもらうことになります。

不動産引き取り事業者

山林の所有者が引き取り代金を支払って不動産引き取り事業者に引き取ってもらうことができます。

不動産を引き取ってもらうのにお金を受け取るのではなく、支払うの?とちょっと戸惑いますよね。

どのくらい支払うのか、また、引き取ってもらうメリットについてお伝えします。

引き取り料金

事業者によって引き取り料金は異なりますが、

弊社調べで最安値は土地1筆(地番1つ)あたり15万円+所有権移転登記料等の低価格で引き取っている企業もあります。

■参考企業

遊休資産0へ。売れない土地の引き取り(Land Issues株式会社)

https://land-issue.com/

先程の栃木県那須塩原市折戸の山林を例に見てみましょう。

・固定資産税0円、管理費等もなし

・折戸の山林は2筆

・引き取り業者は1筆150,000円、2筆目以降5万円で引き取る

引き取り額200,000円+α(消費税別途)

引き取り額は、150,000円+(1筆×50,000円)=200,000円+α(別税)

※所有権移転費用等(+αと表記します)です。

つまり、相続する前に引き取ってもらうことで、

負担する予定だった相続税2,040,000円が無くなるためお子さんの負担は相当減ります。

弊社にも実際、売れず困っている山林の引き取りのご相談が後を絶ちません。

売れない時の最後の砦として、引取料金の見積もりを取っておくことも必要でしょう。

引き取り事業者を利用するメリット

相続発生前に、費用を支払ってでも山林を引き取ってもらうことで、相続税の負担や今後相続登記の費用が掛からないなど金銭的なメリットがあります。

この他のメリットとしては、業者に提示された引き取り料金で合意さえすれば、

売却活動でいつ売れるか心配することもなく、所有者責任から解放される、固定資産税がかからないなどがあります。

視聴の方は下記リンクより。YouTubeが開きます。

怪しいビジネス!負動産の引取業者の実態に迫る!(前編)

怪しいビジネス!負動産の引取業者の実態に迫る!(後編)

相続土地の国庫帰属制度による土地引き取り

2023年4月27日から施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地の国庫帰属制度」という)」を利用して、国に引き取ってもらうことができます。

これは、相続人が相続や遺贈で取得した土地に限り、一定要件を満たせば有料で国が引き取ってくれるという制度です。

全ての財産を放棄しなければならない相続放棄とは異なり、“山林だけ”や“実家の畑だけ”など、相続人が手放したい土地を選ぶことができます。

不要な土地で悩んでいる方にとっては朗報ですが、実は引き取ってもらう要件がとても厳しいのです。

詳しくは以下の記事やLandIssues株式会社のサイトをご覧ください。

国が引き取ってくれない10つの土地を、図を用いて分かりやすく説明していますので、お客様へのご説明の際にぜひご活用ください。

■関連記事

【令和6年最新版 相続土地国庫帰属制度】相続の専門家なら知っておくべき、売れない貸せない不要不動産を処分したいときの2つの方法

相続土地国庫帰属制度 “LandIssues株式会社”作成

このように、山林を使う予定がなく相続税の負担もしたくないというお客様がいらっしゃるときは、

まず5つの売却手段をお伝えください。

そして、もし売却活動が不調に終わるようでしたら、引き取りサービスや相続土地の国庫帰属法制度の利用も検討したいですね。

遺産相続コンシェルジュより

本記事のポイントはこちら。

・山林の売却方法には、以下の5つがある。

①近隣の山林所有者 ②林業を営む事業者 ③森林組合に売却先をあっせんしてもらう ④不動産会社へ売却を依頼 ⑤地方自治体へ寄付

・5つの売却方法を試しても売却ができない場合は、引き取り事業者に有料で引き取ってもらう手段を検討する。

・2023年4月27日に施行された『相続土地の国庫帰属制度』を活用して、相続で取得した山林を国に引き取ってもらうことも選択肢のひとつ。

プロサーチでは、老後や相続を理由とした不動産売却、処分に困っている不動産について、賢く売却する方法や引き取り方法の無料診断が可能です。

空き家の賃貸、売却などの処分活用方法についてもプロの目で診断しています。

山林の処分には時間も労力もかかります。

お客様(親世代)が元気なうちから取り組み、不要な不動産は親の生前に処分できるように検討していただくことを強くおすすめします。

山林の処分のご相談は、弊社までお気軽にお問い合わせください。(記:松尾企晴)

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。

現在は全国から寄せられる相続に関する相談の解決に尽力しながら、家族信託の提案や、相続問題解決のヒントをメルマガ・セミナーなどで情報を発信している。

「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」とは、相続に関わる税理士や司法書士などの士業の方、生命保険会社やIFA、FPなどの専門家の方のお悩みを解決するためのコミュニティです。

・顧客への提案の際に、もっと適切な情報を提供したい!とお考えの方

・本記事のような不動産や相続の情報についてご興味がある、さらに学んで多くの知識を得たいとお考えの方

このような皆様は、是非こちらをクリックして、「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」へのご入会をご検討ください。

「お客様に寄り添い、本当の不動産相続アドバイスをしたい」という専門家の皆様のご入会を、心よりお待ちしております。